西安科技大学“煤光青随”实践团:在井冈山会址聆听历史,筑牢青春信仰

在红色七月的骄阳中,西安科技大学“煤光青随”实践团赴全国青少年井冈山革命传统教育基地,通过红色研学了解井冈山这片承载着厚重革命历史的土地。谢氏慎公祠——湘赣边界党的“一大”会址,成为实践团汲取红色养分、感悟革命精神的重要课堂。在这里,一段段珍贵史料、一个个感人故事,跨越时空,为青年学子们上了一堂生动深刻的党史教育课。

谢氏慎公祠,这座古朴的建筑静静伫立,砖石瓦砾间沉淀着百年风雨。当实践团成员们迈入院落,“全国重点文物保护单位——中国共产党湘赣边界第一次代表大会会址”的铭牌,瞬间将大家拉回那个烽火岁月。青砖墙、木梁柱,虽历经沧桑,却依然庄重肃穆,仿佛在无声诉说着往昔的峥嵘。

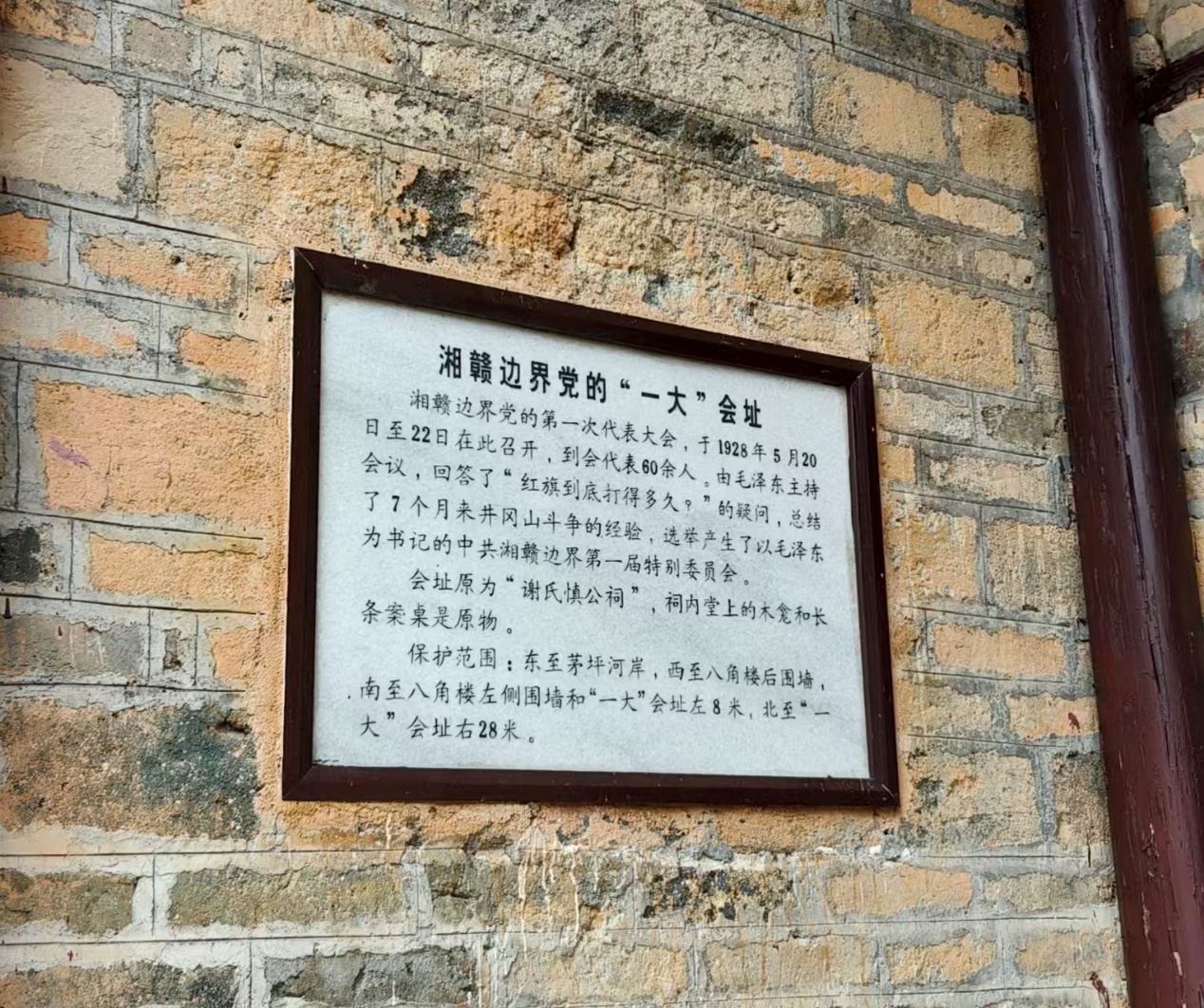

踏入祠内,墙上陈列的史料展板成为解码历史的密钥。《中国共产党湘赣边界特别委员会名单》里,毛泽东、朱德等革命先辈的名字熠熠生辉,他们当年正是在这里凝聚革命力量,为“红旗到底打得多久”探寻答案;《毛泽东<井冈山的斗争>(节选)》的文字,重现了革命根据地建设的艰辛与坚定,“坚决地和敌人作斗争,造成罗霄山脉中段政权”,字里行间满是先辈们改天换地的勇气。而“湘赣边界党的‘一大’会址”说明牌,详细回溯了1928年5月那次意义非凡的会议——60余名代表齐聚于此,明确革命方向,让“红旗能打多久”的疑问,化作“星星之火可以燎原”的信念火种。

实践团成员们围坐于祠内古老砖墙下,一场跨越时空的“对话”悄然开启。讲解员以饱含深情的语调,讲述着湘赣边界特委的奋斗故事:如何在白色恐怖中秘密筹备会议,怎样凭借简陋条件坚守革命宣传,又怎样通过土地革命、武装斗争,让红色政权在井冈山站稳脚跟……成员们手中的纸笔快速记录,目光里满是对历史的敬重与思索。

“当听到革命先辈在‘红旗能打多久’的质疑声中,仍坚定开辟根据地,我真切感受到信仰的力量。”实践团成员小李感慨道。在陈列着“参加会议的部分人员名单”展板前,大家驻足凝视,从毛泽东、朱德到普通代表姓名,串联起的不仅是历史人物,更是一部用热血书写的奋斗史诗。这些名字背后,是舍弃小我、投身大我的抉择,是面对绝境仍坚守纪律、矢志不渝的担当。

听课过程中,“纪律作风”成为贯穿始终的关键词。从史料里“深入割据地区的土地革命”“反对分兵,避免被敌人各个击破”等论述,到先辈们严守组织纪律、冒着生命危险传递情报的故事,实践团成员深刻认识到:正是铁一般的纪律,让革命队伍在艰难环境中凝聚成钢。“这对我们当代大学生太有启示了!无论是科研攻坚还是团队协作,纪律与信念都是前行的底气。”成员小王的话,道出了大家的心声。

走出谢氏慎公祠,实践团成员们的讨论仍在延续。有人提出要把革命纪律融入社团建设,有人计划在校园宣讲中重现这段历史……红色基因,正通过这场现场学习,在青春血脉里扎根生长。正如实践团指导老师所言:“井冈山之行,不是简单的‘打卡’,而是让同学们触摸历史温度,明白今日幸福从何而来,更清楚青春该往何处用力——以先辈为镜,把纪律作风化作成长底色,用实干担当续写新时代的‘红色答卷’。”

当夕阳余晖洒在古祠门楣,“煤光青随”实践团的红色学习暂告段落,但青春传承的征程刚刚启程。这场在井冈山会址的聆听,让革命历史不再是课本上的铅字,而是化作心底的火种——激励着西安科大青年,以信仰为帆、纪律为桨,在新时代浪潮中勇毅前行,让红色精神在青春实践中绽放更耀眼的光芒。

(作者:西安科技大学 闫欣雨)