扎根红土践初心,躬身实践显担当——江西农业大学赣兴红韵实践队暑期“三下乡”活动纪实

为积极响应2025年暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动号召,值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年与江西农业大学建校120周年校庆之际,7月,江西农业大学赣兴红韵实践队深入赣州市兴国县埠头乡,以红色沃土为课堂,以乡情民意为教材,通过“红色铸魂、志愿暖心、非遗传承、产业赋能”四位一体实践模式,在乡村振兴一线谱写青春答卷,生动诠释新时代青年的责任担当。

深耕红色教育 以“初心铸魂”厚植“信仰根基”

在埠头乡新时代文明实践所,乡党委宣传统战委员谢越、组织委员邱联锦与实践队员亲切座谈,寄语青年学子“要俯身贴地气,用心察民情,以专业所长服务基层所需”。带着这份嘱托,实践队首先走进龙砂村抗日英烈钟效培故居。斑驳的老墙间,队员们聆听着英烈从埠头乡出发,在齐鲁大地投身抗日烽火、最终壮烈殉国的英雄史诗;在垓上村钟国楚将军纪念馆,讲解员动情讲述将军“死而复生”、带伤归队的传奇,临别时紧握队员双手感慨道:“你们能来听听这些故事,真好!红色血脉要靠你们年轻人接续传承。”

实践队指导老师熊毅静表示:“红色沃土所孕育的,不仅是可歌可泣的英雄史诗,更是跨越时空的精神财富。置身这片浸染着革命热血的土地,我们愈发深刻体会到‘初心’二字的厚重内涵——唯有将个人理想融入国家发展大局,以脚踏实地的行动践行使命担当,方能让红色基因在青春征程中永葆活力。”

聚焦 “一老一小” 以“温情服务”织密“关爱网络”

实践队深入埠头乡垓上村,以 “一老一小”关爱行动为纽带,让跃动的 “志愿红”在乡间地头织就温暖的关爱服务网。“你们这些娃娃一来,屋里的板凳都不够坐咯!”老人们拉着队员的手话家常,从当年的农耕记忆聊到如今的乡村新貌,堂屋里的笑声此起彼伏。“听吧新征程号角吹响,强军目标召唤在前方……”当队员唱起《强军战歌》时,几位爷爷跟着旋律轻打节拍,眼睛里泛起泪光:“这歌声听得人心里亮堂!看着你们年轻人这股精气神,就知道咱国家有奔头!”

在村童活动室,队员任永乐精心准备了“兴国灰鹅科普小课堂”,通过图文展板、互动问答等形式,为孩子们讲解家乡特色产业知识。“灰鹅的脚掌像抹了胭脂,嘴巴是深褐色的!” 孩子们举着小手争相抢答,清脆的童声里,乡土文化认同的种子正悄然发芽。

探寻非遗传承 以“青春接力”绵延“文化血脉”

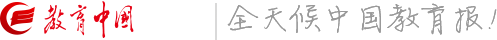

为赓续红色血脉,助力非遗活态传承,实践队专程拜访国家级非物质文化遗产代表性项目——兴国山歌传承人、老党员杨学鹏。杨师傅精神矍铄,不仅现场演绎《苏区干部好作风》等经典曲目,更手把手传授队员们起腔技巧与颤音处理。“哎呀嘞!苏区干部好作风,自带干粮去办公……”队员们的学唱虽略显生涩,却字字饱含敬意,眼中闪烁光芒。

谈及兴国山歌的传承现状,杨师傅欣慰地说:“现在县里把山歌编进小学一年级音乐课,娃娃们从小就跟着唱,这才是让老祖宗的智慧活在当下!” 队员们深受触动,纷纷表示:“作为青年学子,我们既要当好山歌传唱的‘新声代’,更要做好红色基因的‘传播者’,让非遗在青春力量中焕发新彩”。

助力产业兴农 以“直播赋能”开拓“富农之路”

在蕉田村灰鹅育种场,实践队队员们深入养殖大棚,与场长汪章章就灰鹅疫病防控、饲料配比优化、生态养殖模式等技术难题展开专业研讨,并实地参观灰鹅育种全流程。为助力特色产业推广,队员们化身 “乡土主播”,通过镜头向全网展示兴国灰鹅从智能育雏、生态放养到品质检测的全链条标准化生产过程,生动讲述 “兴国灰鹅” 的品牌故事。直播期间互动热烈,评论区咨询不断,有效扩大了当地灰鹅产业的网络关注度,为这一特色产业注入数字时代新活力。

从红色教育基地到乡间田埂,从非遗传承课堂到直播助农现场,赣兴红韵实践队以暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动为契机,在服务基层中锤炼本领,在奉献社会中增长才干。正如队员们在实践日志中写道:“埠头的红土地教会我们,青春的价值不在于舞台多大,而在于脚步多实;不在于掌声多响,而在于民心多暖。”这支年轻的队伍正以实际行动,在乡村振兴的广阔天地中书写着属于新时代青年的奋进篇章。

(通讯员:熊毅静 李嘉欣)